因為人的意志力是有限的,任何讓自己堅持的事情,都會消耗能量,讓你感覺非常累。當你堅持學習的時候,不是“學習”這件事情累著你,而是“堅持”這件事情累著你了,意志力耗費了大量能量。

另外,用意志力堅持學習,其實還暗含了一個假設,即:學習很痛苦,我是不想做的,所以才需要意志力。所以我們總跟自己說:一定要堅持、一定把這本書看完、一定要考完CFA,只要挺過去就可以繼續(xù)看電視、刷朋友圈、玩游戲了。

其實 一旦抱有“學習完就可以出去玩了”這種心理,學習就肯定不會快樂。因為這種心理的暗含前提是:學習是一種犧牲,看電視、刷朋友圈、玩游戲才是人生的終極快樂。

然后,當你抱有學習不快樂、學習是犧牲的心理時,那么每次學習過程中,大腦內部和痛苦相關的區(qū)域就會被激活, 進而就趨向于把你的注意力轉移到其它不痛苦的事上去,比如刷個朋友圈、看集美劇。

長此以往,大腦就會慢慢建立起非常穩(wěn)定的神經(jīng)結構,一旦你拿起書或坐到書桌前,就會產(chǎn)生痛苦,然后,你就會不自然地拿起手機,甚至你都沒注意到這個習慣性動作。

如果已經(jīng)形成了這樣的條件反射,那你必須要告訴自己:我需要的不是美劇,我需要的是學習這本書,這個才能給我長久的快樂。

同時,在學習過程中,把一切誘惑全部隔離開,不要指望意志力,因為意志力往往惜敗于誘惑。

當你這樣扛過一段時間后,你會形成習慣,這個過程之后,學習造成的痛苦會輕很多,它就跟你吃飯睡覺一樣,已經(jīng)習慣成自然。

我們都有這樣的體驗,比如一段時間不看電視后,你甚至都想不起來看電視這件事了。這就是習慣的力量,它比意志力更可靠。

我學習吉他的時候,手指一直摁著,時間長了會很痛。如果一直讓自己堅持,其實挺難的。我就想起之前在街頭看流浪歌手彈吉他,于是在練習的時候我就進入一種幻想:

幻想自己抱著吉他在黃浦江邊,完全是流浪歌手的身份在表演,甚至著裝和語言都虛擬好了。因為從小喜歡看武俠小說,特別憧憬小說里的江湖生活,所以練習的時候出現(xiàn)這種幻想,我就會感覺自己在做快樂的情,很容易就忽略了疼痛。

所以,如果決定了要學習(前提是學習的東西符合前面講的原則,也就是說,學習的是有價值的東西),那就不要覺得自己在犧牲,不要覺得需要靠意志力。直接告訴自己:我是在做快樂的事情,我不需要受欲望束縛,學完我就能怎樣了。

以這樣的心智模式,可以幫助自己摒棄誘惑,等習慣養(yǎng)成,自然就輕松了。

在心態(tài)方面還要補充一點, TED演講里有一期叫《The first 20 hours》,它說過去我們都講一萬小時理論,很多人覺得很害怕,學一個東西要練那么久,然后就打退堂鼓了。

實際上,一萬小時是說成為頂級專家,我們卻往往忽略了這個前提。其實普通人學一個東西20個小時就夠了。

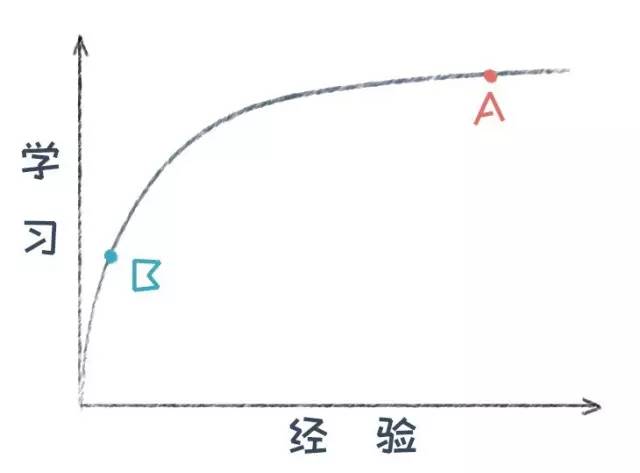

我們看下面這張圖,要達到右邊A的點需要1萬小時,但是達到B那個點,可能20個小時候就夠了,學習的大部分事情其實達到B或者A和B之間足矣。

一個人一生中能做到A點的領域,可能也就一個甚至還沒有。

總結一下就是,一旦選擇了學習一樣東西,我們就需要告訴自己它積極的一面,并想象實現(xiàn)了它之后的快樂場景。

同時也需要明

||

·上一篇文章:余建祥:真正的教育2.0時代有什么特征

·下一篇文章:幼兒園到博士應該學什么?馬云6000字演講分享教育觀

轉載請注明轉載網(wǎng)址:

下一篇:幼兒園到博士應該學什么?馬云6000字演講分享教育觀