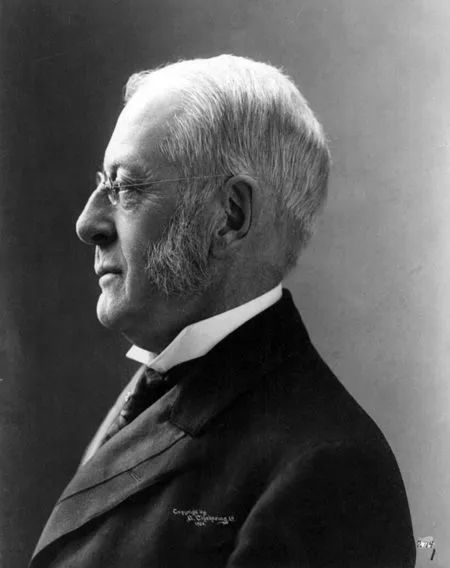

查爾斯·威廉·埃利奧特(又譯艾略特, Charles W. Eliot,1834—1926),哈佛大學第21任校長,被譽為美國近代最偉大的教育家,羅斯福總統(tǒng)稱其為“共和國第一公民”。

在他的帶領下,哈佛大學從偏安一隅的傳統(tǒng)學院發(fā)展成為世界頂尖大學。

埃利奧的校長生涯也不乏與不同意見和人士的爭斗,甚至失敗。他本人曾風趣地說過:我從不孤單,因為總是有人和我干仗。

哈佛著名歷史學家末里森(Samuel Morison)曾說,埃利奧能夠在任期內(nèi)實現(xiàn)他在就職演講里為哈佛描繪的發(fā)展藍圖的大部,原因之一是他比他的反對派們更有活力,活得更長(以高壽九十二歲過世)。

查爾斯·威廉·埃利奧特

在這個時代,知識早已不是力量,但知識的背后卻隱藏著力量卻亙古不變。你我或許都不曾進過哈佛,但我們一定要看清哈佛的邏輯,看清哈佛之所以成為頂尖名校背后的力量。

今天,來聽聽這位哈佛最牛校長談教育。

一、哈佛校長教育思想的形成

查爾斯·威廉·埃利奧特是哈佛大學歷史上任期時間最長的校長(1869—1909)。他雖然稱不上是哈佛最偉大的畢業(yè)生,卻是哈佛歷史上最偉大的校長。

他的本科教育思想和實踐集中體現(xiàn)在:自由選修制上,具體包括賦權學生以養(yǎng)責任感;專業(yè)化教學以增學術;實用科目以應社會。

埃利奧特本科教育思想的形成與他的家世、教育背景和歐洲游歷經(jīng)歷密不可分。

首先,出生于哈佛世家的事實使他與哈佛有了“同命運、共呼吸”的“不解之緣”。

他本人是哈佛大學1853屆畢業(yè)生。祖父曾出資在哈佛大學建設立了希臘文的教授席位,父親是哈佛大學前任財務長,堂兄是哈佛學監(jiān)之一,哈佛大學諾頓教授及蒂克納教授是他的姻親,哈佛大學藝術史教授是他的表哥。

他的第一次婚姻雖因妻子病逝而短暫結(jié)束,卻使他成為哈佛大學基督道德教授皮博迪的姻親,獲得了諾貝爾文學獎的堂弟艾略特也曾在哈佛求學。這些與哈佛和哈佛教授的淵源毋庸置疑影響了他對哈佛各方面的理解。

其次,埃利奧特早年受教于波士頓拉丁語學校和求學于哈佛的教育背景使他對于舊式的教育有了切身的體驗和感悟。波士頓拉丁語學校留給他的是學校的體罰和與愛爾蘭男孩打架的記憶。

15歲時(1849年)他進入哈佛大學學習,埃利奧特和同學普遍憎恨當時的課程。

1853屆哈佛本科生課程有拉丁文、希臘文、數(shù)學、修辭(作文、講演、邏輯)、歷史、化學、法語、自然歷史、理性和道德哲學、物理、政治經(jīng)濟學、憲法、自然及顯性宗教。

雖然19世紀50年代的哈佛大學課程中三、四年級的學生可以有一門選修課,但若多選一門,這第二門則被認為是“額外”課并不計入學分。

埃利奧特不喜歡當時所受的本科教育,但個性和家庭環(huán)境極大地促使他鞭策自己,他仍然認真預備那些“乏味”和“無用”的課程。

他畢業(yè)后進入了化學教授庫克的個人實驗室,觀察實驗過程并探索知識,庫克教授是哈佛1848屆畢業(yè)生,有一年歐洲經(jīng)歷,基本上靠自學成才。

他充滿熱情和奉獻精神,熱心于推進知識和學院的發(fā)展。他在背誦要求之外,增加了在全班面前進行試驗并講授,還帶領學生參觀附近工廠所應用的化學原則。

埃利奧特大一的時候,這門課并不是必修課,但整個年級都來上課。這種探究式教學方法給他留下了深刻的記憶,在90歲壽辰時他還對此深懷感謝之意,并從他執(zhí)掌哈佛后實行的本科教學改革可見這種教學方式對他的影響。

最后,游歷歐洲高等教育院校和機構(gòu)的經(jīng)歷,開闊了他對于教學和教師學術的認識。1863年他首先到達巴黎,他認為法國的化學講座比較初級,沒有哈佛的深度,因而將目光主要投向法國初級到高級的各類科學和教育機構(gòu)。

參加各類公共講座,閱讀這些機構(gòu)相關內(nèi)容。善于應用的習慣、具有的精力和超群的記憶力使得他自我建設計的調(diào)研對后來進行哈佛本科教育改革極具指導意義。法國的經(jīng)歷使得他驚訝于這些高水平學者不僅從事教學,而且進行研究。

- 韓國高考花式應援:后輩考場外磕頭為前輩加油

- 美國一高中生退學開博客網(wǎng)站11億美元出售

- 3歲女神童智商堪比愛因斯坦 太聰明父母也愁

- 美國少年五音不全 腦震蕩后突變音樂天才

- 德國教育,讓孩子輸在起跑線上?

- 走進美國中小學教育:作業(yè)與考試

- 日本將小學英語教育提前兩年 2020年開始實施

- 澳大利亞獨生子女家庭數(shù)量劇增引發(fā)子女教育問題

- 英國大學生讀書賣力度調(diào)查:劍橋牛津拔頭籌

- 重視閱讀與寫作的美國教育

- 盤點各國高考防作弊奇招:印度動用狼狗監(jiān)考

- 新加坡課后培訓也瘋狂:全班孩子都在補習

- 國外高考是怎樣進行的?

- 海外大觀:外國高考有何不一樣?

- 窺探:國外中小學生性教育的“光怪陸離”